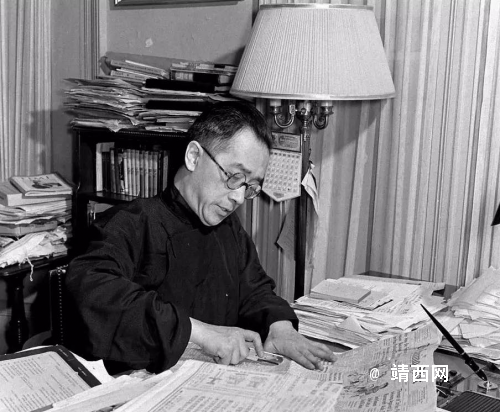

胡适晚年在台湾,一次得罪了蒋介石。蒋介石在日记中写道,他最痛恨也最不愿意见到的人,就是胡适。

胡适去世那天,蒋介石写道:“晚,闻胡适心脏病暴卒。”“胡适之死,在革命事业与民族复兴的建国思想言,乃除了障碍也。”

一定要谈胡适,那么这个词——“容忍”。胡适曾经说过:“容忍比自由更重要。”他的一生,无论事业还是感情,都是在不断容忍中成就的。

他的人格也因此而伟大不朽。

1895年,一位母亲带着小孩来到了一家私塾。

私塾老先生看了一眼这对母子,母亲还是个小姑娘呢,看着20出头的年纪,眼睛里有些羞怯,却又闪着坚毅的光。

旁边的孩子还小得很,也就3、4岁的样子。

母亲开口道:“先生,我是绩溪胡铁花大人的妻子,这是我们孩儿胡嗣穈。穈儿来,快叫先生。”

那小孩脆生生地叫了声:“先生!”

老先生皱了皱眉道:“夫人,孩子还太小,过一两年再送来读书吧。”

“不,先生对不住,我家官人刚去世,遗愿就是穈儿能好好读书。请您一定要收下,学费我已经备好了。”说着,她拿出了12个银元。

老先生一惊:“我这儿的学费一年只要两个银元,你拿这么多做什么?”

“我家穈儿早慧,我可以多交学费,麻烦先生了,请一定要多多优待。”

就这样,不到4岁的胡嗣穈进入私塾,和7、8岁的大孩子一起听书。因为太矮,特意给了他一张高凳子坐,但是坐上去了就下不来,还得大人抱下来。

如果不是母亲如此坚决,这名小孩可能再过几年就会像他那些大他很多岁的哥哥一样,外出学做生意,成为一名徽商。

但他的母亲不愿意——这位没读过书的裹脚妇人,20出头就嫁给50多岁的官员胡传,胡传娶过两位太太都早逝,留下一群已经成人的儿女。

这样的晚娘是不好当的。家中顶梁柱去世,她只有一个心愿:自己唯一的孩儿能够读书成才,当圣人。

母亲对他说:“穈儿,好好读书,你和其他孩子不一样。你长大,要当圣人的。”

他那么小,还不明白什么是“圣人”。但只知道,自己和其他孩子不一样。

在学堂里,其他孩子听书喜欢开小差,只有他一个人坐得端端正正;其他孩子课余就疯跑疯玩,只有他还坐在座位上读书。

他读的是儒家传统的启蒙典籍:“谨乎庸言,勉乎庸行;以学为人,以期作圣。”

因为小小年纪就一副严肃认真的学究样,同学和乡人都戏称他为“穈先生”。

小孩天性爱玩,但小嗣穈却能忍住。虽然父亲已经去世,但他还记得父亲对他说过,他是注定要念书的,不能去做生意。

他需要忍住贪玩的冲动,需要容忍大他好几岁的孩子对他的嘲笑,以及经商养家的大哥听说他要读书时的一声冷笑:“呵!要读书?”

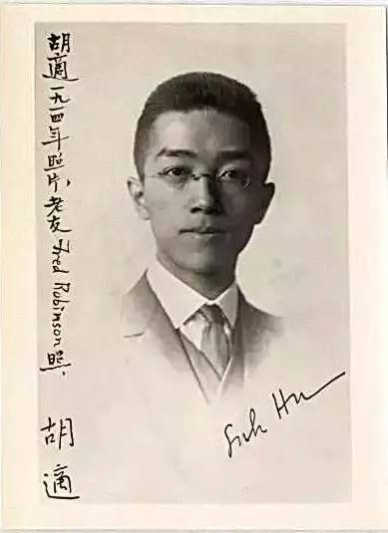

这名小孩将在这个学堂里读九年书,然后到上海读中学。在学堂里,老师给他起了个学名叫胡洪骍。在上海,他二哥又给他起了个日后会传遍全中国的名字——胡适,字适之。

而他需要忍的,不会随着成年减少,反而会变多。

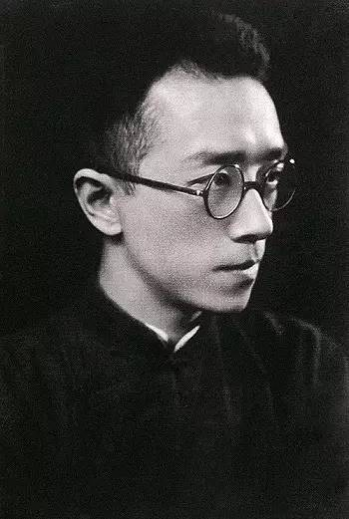

1910年的一天夜里,一名19岁的青年在上海街头游荡。

他明显喝醉了,走路摇摇晃晃,嘴里也喃喃地在说着什么。

暴雨突降,把这名青年淋得一身狼狈,廉价的长衫湿透了,往下滴水。

他抬手拦住了一辆黄包车,坐了上去,就开始呼呼大睡。

马车夫一瞧,这人都醉倒了,于是把车拉到一条僻静的小巷里,把青年身上的财物一扫而空,将青年推下车。

不多会,一名租界巡捕发现了躺在地上的青年,过来踢了踢:“喂!没死吧!”

青年醒了,挣扎着站起来,借着路灯一看,是一名巡捕,于是大骂:“外国奴才!”

巡捕大怒,上前就是一拳,两人扭打起来。

第二天,青年在巡捕房里醒来,才恢复意识,发现自己满身泥污,脸上还有伤,后悔不已。

“胡适,你怎么能如此堕落!”他在心中痛骂自己,开始反省自己一年来的放荡生活。

原来,胡适在上海公学里,和一群同学一起联名反对校董事会擅改校规,缺乏民主精神,并为此宣布退学。

退学之后,胡适和同学们另寻地址,想要建立新中国公学,却最终因资金不足而失败。

办学不成,又不愿意回到旧公学,胡适只能留在上海找了份教书的营生。

眼看着自己泯然众人,胡适心中非常苦闷,于是开始借酒消愁,甚至交上了一群狐朋狗友,整天寻花问柳。

这天他又一次喝醉酒,才有了和巡捕打架的这场闹剧。

清醒过来的胡适狠狠扇了自己一耳光。他决心改变这种生活状态。

恰巧此时,庚款留学项目又开始招生,胡适决定参加选拔,去美国留学。

青年要学坏、要堕落很容易,要从堕落中浪子回头,却很困难。面对着大千世界的诱惑,人心可谓易放难收。

胡适却在一场闹剧之后悬崖勒马,忍住了继续放纵的欲望。我们现在有个词叫“走出舒适区”,用来指人能够改变自己的习以为常的生活状态,却迎接陌生的挑战。

胡适走出了自己的舒适区,而接下来的道路虽然通往光明,却仍不平坦。

网上曾经流传过一个段子,说胡适在留学时常常打牌,连日记里都经常写着“打牌”,还曾在日记中责骂自己:“胡适之啊胡适之,你怎么如此懒惰!我立志不再打牌!”可第二天又接着写下“打牌”。

听起来很搞笑,可惜这是假的。

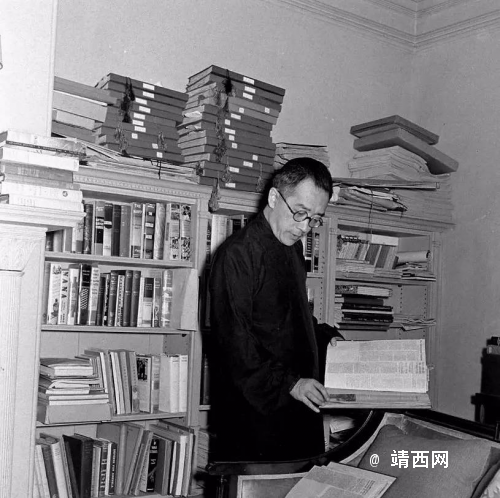

实际上,胡适在留学期间的日记里很少写到“打牌”,更多的是记录当天读了什么书,有什么新的收获,发现了什么新的问题。

不比现在很多上了大学就开始“养老”的大学生,胡适的留学生涯非常忙碌。除了读书,他还要赚钱养家。

他在美国读的是康奈尔大学的农科。为什么选择农科?原因很简单,康奈尔大学的农科专业学费全免,胡适可以省下一部分官费,寄钱回家。

别忘了,这时候胡适已经是个20出头的青年了,家里经济条件不好,几位兄长经商不如意,胡适也需要承担起养家的责任。

在康奈尔大学,胡适很忙,忙着演讲、写文章,可并非为了表达意见,而是为了演讲费、稿费。胡适在日记里叹息,为了赚钱养家已经耽误了太多的学习时间。

幸好后来又申请到了另外一笔奖学金,胡适才终于能够摆脱这些营生,专心念书。

美国大学生喜欢办舞会开派对,男女生之间也经常到对方宿舍窜门,简直不算事儿。

胡适可好,跟出家人似的,极少参加舞会派对,认识的女生没有几个,更别提上女生宿舍窜门去。

进了康奈尔一年多,他才第一次因为有事上了趟女生宿舍楼,当天还在日记里感慨自己入学这么久都没去过女生宿舍,真是不近女色、专心念书。

凭着一股一定要学成归国的韧劲和刻苦忍耐的拼劲,最终拿到康奈尔大学的硕士学位和哥伦比亚大学的博士学位,才有了日后的“暴得大名”。

那个年代和现在一样,也有许多把出国留学当成旅游的留学生,胡适在留学之前还曾经写过一篇文章叫《非留学篇》,指责许多留学生数典忘祖,去留学不但没有学到真本事,还把祖国给忘了。

《大学》曰:“故君子慎其独也。”胡适孤身一人负笈海外,是“忍”字的克己和勤奋的内涵,让他和当时以及现在的留学生有了不同。

家境不好,祖国又正在忧难之中,但美国大学生活的丰富多彩却容易让人“乐不思蜀”。这么多让人分心之事,需要多大的忍劲才能专心学业,胡适最清楚了。

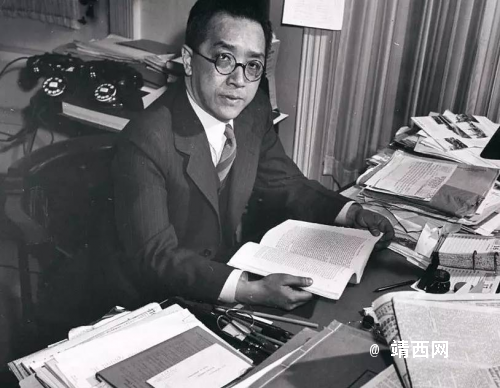

回国之后,胡适立刻被聘为北京大学教授,开始投入轰轰烈烈的新文化运动中。倡导文学革命和普及白话文,让这位20多岁的年轻博士一夜之间名满中国。

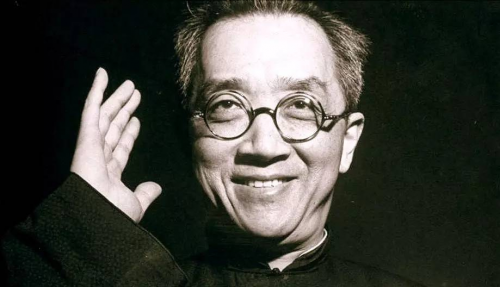

人怕出名猪怕壮,出名之后,胡适被骂的次数可不少。面对被骂,胡适晚年的时候曾经说:“我挨了四十年的骂,从未生气,相反我很欢迎。”

当时的北大,集聚着《新青年》的一批年轻人,陈独秀、胡适、钱玄同、刘再复、李大钊,一片欣欣向荣之貌。但也受到守旧派的猛烈抨击。常言道,就怕流氓有文化。骂人的人如果段位很高,其实更加棘手。

而骂过胡适的人中就有一位高段位的——古文大家林纾,因为用古雅的文言文翻译外国小说而扬名。

林纾骂人的方式也不是直接开骂,而是写小说,他写了两篇,一篇叫《荆生》,里头有个“美洲学哲学”的人叫“狄莫”,暗指胡适;一篇叫《妖梦》,又把胡适写成“副教务长秦二世”。

在《荆生》中,胡适的结局是被巨人踩死,在《妖梦》中,胡适则是被阎罗王吃掉,总是没有好下场。这种不带脏字的骂人确实恶毒得很。

林纾之所以能写这些小说,是因为北大的学生张豂子在给他通风报信。胡适知道后,不但不生气,还来找这名学生,要他给《新青年》写文章。

钱玄同不理解,问胡适:“干嘛要用他的文章来玷污了《新青年》?”

胡适说:“我想可以转变他,为我们所用,再说他的文章也可以是一种很好的材料嘛!”

钱玄同笑了,说道:“适之,你就是同这个旧社会太过周旋、太过客气了!”

如果说鲁迅是一个天天想团灭敌人的战士,那么胡适却是想感化敌人、转变敌人的传教士。或者说,胡适也不认为有谁是他的敌人——大家只是意见不同而已。

这种忍让并非妥协,而是对人与人不同的理解与悲悯。也正是这种忍让,使得胡适从来不会走到极端的道路上,而一直是中国思想界的中流砥柱。

在乱世能够容忍敌人甚至想感化对方,这是何等胸襟与气度!

1924年,军阀乱战正告一段落,北京的段祺瑞想召集各界人士,开一次善后会议,商讨如何实现和平。

胡适就在受邀之列。

许多人劝他不要去:你就是一个文人教授,干嘛掺和政治呢?你怎么知道这里面有没有什么阴谋?

胡适却不以为然:“总该有人出来做些什么吧?就算别人不理解我也没关系,我相信这不是一个阴谋。”

胡适要参加善后会议的消息一出,舆论哗然。许多激进的学生在报纸上开骂,认为胡适是在帮助军阀、助纣为虐。

年轻的学生骂起人来可就不会像老先生林纾那么客气了,都是直接斥胡适为“卖身于段贼”、“认段祺瑞为父”、“军阀帮凶”等等。

胡适对这些言论,从来没有公开反击。他在写给朋友的信中说道:

“青年界对我的议论,乃是意中之事。生平不学时髦,不能跟人乱谈乱跑,尤不能谄事青年人,所以常遭人骂。有时见人骂我,反倒使我感觉我还保留了一点招骂的骨气在自己的人格里,还不算老朽。”

因为被骂而感到欣慰的,恐怕也只有胡适一个了吧!

胡并不是不在乎被骂,实际上很在乎,因为他不但仔细看了报纸上骂他的文章,还把精彩段落选出来做剪报,贴进日记本中,作为研究材料。

日记中就看得到他对骂自己的文章的评点:“这个骂法很有意思!”“这个说法很好!”

子曰:“人不知而不愠,不亦君子乎?”

要做到这一点,需要极强的忍耐力和极高的道德修养。陈独秀曾经说过,凡是与我们不同的,都是错的!胡适却从来不会这么说。

他只会默默扛下所有对他的谩骂攻击,然后又卸下,无论追求真理与救国的道路上还有多少明枪暗箭,都坚定地迈出脚步。

1936年,鲁迅去世,这位生前骂人无数的大文豪,死后既得到了怀念和敬仰,自然也招来非议甚至诋毁。

有位作家叫苏雪林,也跟着起来痛骂鲁迅,公开说鲁迅是“阴险无比、人格卑污无比的小人”、“玷污士林之衣冠败类”等等,还为胡适抱不平——因为胡适也挨过鲁迅的骂。

她写了封长信寄给胡适,想求得胡适的关注和回应。结果得到的胡适回信,却没有支持她的谩骂。

胡适写道:“我很同情于你的愤慨,但我以为不必攻击其私人行为。至于书中所云‘诚玷辱士林之衣冠败类,廿五史儒林传所无之奸恶小人”类字句,未免太动火气(下半句尤不成话),此是旧文字的恶腔调,我们应该深戒。”

鲁迅骂胡适,其实也有许多过于刻薄的话,如说他是“日本帝国主义的军师”,尤其让胡适伤心。

但伤心归伤心,胡适依然不肯因此诋毁鲁迅。甚至他还在信中为鲁迅抄袭日本学者一事作证,证明鲁迅的书并不存在抄袭,替鲁迅摘掉被冤枉的帽子。

“凡论一人,总须持平。爱而知其恶,恶而知其美,方是持平。”

胡适并不是玩世不恭或者不食人间烟火,才对别人的骂无所谓。不,他也有充沛的感情,也会因为他欣赏的人骂他而伤心难受。

但他修养太好了,好到当有人将这种负面情绪转为攻击性时,胡适却依然忍耐、忍让,不忍心对别人半点伤害。

1922年,虽然清朝已经灭亡了十年,但根据《清室优待条例》,16岁的溥仪还住在紫禁城里。

这一年,宫里装上了电话机,溥仪觉得很有趣,想试一试,却不知给谁打电话。翻了一下号码本,他看到了胡适的名字。

溥仪前几天才读了胡适的《尝试集》,很喜欢他的白话诗,也想见一见这位大名鼎鼎的胡博士。

他拨通了电话,接电话的正是胡适本人。

“你是胡博士呵?好极了,你猜我是谁?”

“您是谁啊?怎么我听不出来呢?”

“哈哈,甭猜啦,我说吧,我是宣统啊!”

“宣统——是皇上?”

“对啦,我是皇上。你说话我听见了,我还不知道你是什么样儿。你有空到宫里来,叫我瞅瞅吧。”

胡适还真的就进了宫,和溥仪见面聊了半小时天,内容不外乎是寒暄、新文学之类,最后胡适还答应溥仪,有需要的新书买不到的可以托他在宫外找。

没想到消息传出去,竟引起轩然大波。

“胡博士给皇帝下跪啦!”“宣统给胡适当官封爵了!”无稽之谈一时间传播开来,连一些朋友都责怪胡适不应该贸然去见皇帝。

胡适却不以为然:“我见面只是鞠躬并无下跪,也只聊了些文学,更没有封官之事,他既然要请我,我为何不能见?”

对于骂声,胡适仍然付之一笑。在别人看来,溥仪是末代皇帝,好像是什么了不得的大怪物,碰一下就要出问题。

但在胡适眼中,他只不过是一个青涩少年,戴着近视眼镜,渴望自由却被宫墙束缚。

胡适还为他写了一首诗,诗中有这么一句:

“百尺的宫墙,千年的礼教,锁不住一个少年的心!”

胡适的同情并非不讲立场,他仍然反对帝制、呼吁民主。但他知道,在大时代面前,溥仪也只是个小人物。

偏见和愤慨总是很容易占据人的头脑,胡适却能够忍住对末代皇帝的偏见,不把他当成君主专制的化身,而当成一个实实在在的人。

这种忍让之心,是他时代的大悲悯、大情怀。

不怕骂的也不止胡适,但是被骂,终究还是口水之战,如果伤及性命,恐怕许多人就会畏缩不前了。

胡适却没有畏缩。对他来说,自由地说出想说的话才是最重要的,至于结果是被骂还是被杀,都是后话。

1929年,国民党的三全大会上,上海有代表提出议案,主张只需要省级或中央党部的纸质证明,法庭就应该将一个人定为反革命分子。

胡适一听,气炸了肺,当即提笔给当时的司法院院长,也是他的老相识王宠惠写信。

他痛斥道:“法院可以不须审问,只凭党部的一纸证明,便须定罪处刑。在世界法制史上,不知那一世纪,那一个文明民族曾经有过这样一种办法,笔之于书,立为制度的吗?”

除了寄给王宠惠,他又抄了一份发给国闻通讯社,打算公开发表,结果被扣下来了。

几天之后,胡适在自己的阵地上打响了战争——在《新月》杂志上,他发表了《人权与约法》一文,开骂国民党,斥其“保障人权”的说法虚伪空洞。

以胡适的影响力,这篇文章一出,国民党当局确实脸被打得生疼。写文章比不过你胡博士,耍权力难道还不能赢你?于是,当局通过教育部,给胡适下了一道“警告令”,想要恐吓一下他。

没想到胡适拿到警告令的文件一看,竟然开始给它改错别字!改完错别字又改语病,把文件给捋了一遍后,又写了一封信,指出这道警告令中给胡适加的罪名自相矛盾,含糊笼统,令人无法接受,于是退回。

本来想发令吓吓胡适,居然被他封还退回了,当局的脸可丢大了。

而且胡适还更猛了,退还警告令不久,他又在《新月》发表文章,这次直接点名国民党宣传部长叶楚伧是“反动分子”,直指国民党是“反动派”!

当局只好组织一批专家学者,专门写文章批判胡适,集中起来出了一本《评胡适反党义近著》;胡适也不甘示弱,把批判国民党的文章也汇集起来,出版《人权论集》。

阳谋搞不过,只能搞阴谋了。于是当局给《新月》安了罪名,查禁了这本杂志,还把撰稿人罗隆基抓了起来,经胡适多方营救才救出来。

这段时间中,胡适也收到过死亡威胁,也有人让他闭嘴,否则将有报复。但他都不以为意。

“总要有人站出来说话!”而他绝不退让。

胡适也是凡人,凡人都贪生怕死。但胡适却能忍住怯弱与退缩,“志士仁人,无求生以害仁,有杀身以成仁!”

胡适虽然议论政治,但曾经发过愿,一辈子不当官。1938年,他终于打破了这一戒律,出任人生第一个官职——中国驻美大使。

这是中国最困难的时期,最难当的官。

此时,抗日战争正节节败退,国内、国际上都有悲观的声音,认为中国打不过日本。

而胡适肩负着的重任,在于争取美国的贷款援助。如果不能显示出中国有战胜的信心,美国人怎么会愿意贷款给一个失败的国家呢?

胡适本不愿当官,却在这时挺身而出,要当最难的官。他在写给江冬秀的信中说道:“‘留得青山在,不怕没柴烧。’国家是青山,青山倒了,我们的子子孙孙都得做奴隶。”

但要留住青山,谈何容易?上一任驻美大使是有多年外交经验的老手,都没办法争取到贷款。外交零经验、政治空履历的胡适,又怎么能够不辱使命?

但胡适自有他独特的优势——他那好到爆棚的人格魅力,不仅征服了美国民众,连罗斯福总统也为之倾倒,两人建立起私交,有力地推动了工作;他主张诚实外交,不玩弄技巧,也在美国社会赢得了极大的好感。

因此,上任不久,胡适就拿下了“桐油贷款”,解了国内抗战的燃眉之急。

胡适还要经常到各地演讲,以表达中国人抗日的决心,唤起国际的信心。熟悉美国历史的他经常在演讲中引用美国独立战争时的英雄故事,以求引起共鸣。

1942年的前四个多月,他就“旅行一万六千英里,演讲百余次”。高强度的工作压垮了胡适的身体,他的心脏病时时发作,可他却不敢耽误工作。

他在写给朋友的信中说:“我在此三年,不曾有一个周末,不曾有一个暑假。”

在胡适肩上的,是中华民族的生死存亡关头,能不能争取到国际社会的支持,对中国抗战有举足轻重的作用。

在这时候选择出任大使,胡适是勇敢的,虽千万人吾往矣!

可他并不自认英雄,如同在他自己写的小诗中所道:“已是过河卒子,只能拼命向前。”

他只是用他一贯以来强大的忍耐力,克服所有的困难和非议。

胡适的“忍”,是容忍,是宽容,是对异见的忍让和对困难的忍耐。

当今的我们,喜欢讲胜利,讲竞争,把社会当成丛林规则的战场,大肆拼杀;喜欢怼人,喜欢撕逼,无论网络还是现实,到处充满戾气。

胡适的精神实在太稀缺了。

再也没有人能像他一样面对敌人依然微笑、平和、讲道理,用博大的胸襟反省自己,宽容众生。

也再没有人能用自己的人格魅力和道德感召力,平复浮躁的社会风气。

愿天再降胡适之,这个世界才更有希望。

发回复:评论……

发回复:评论……